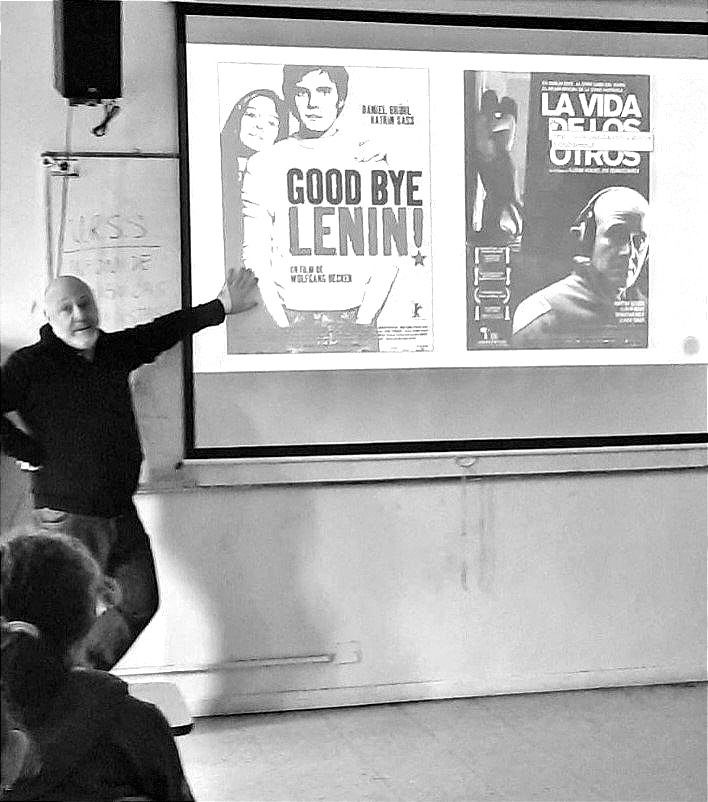

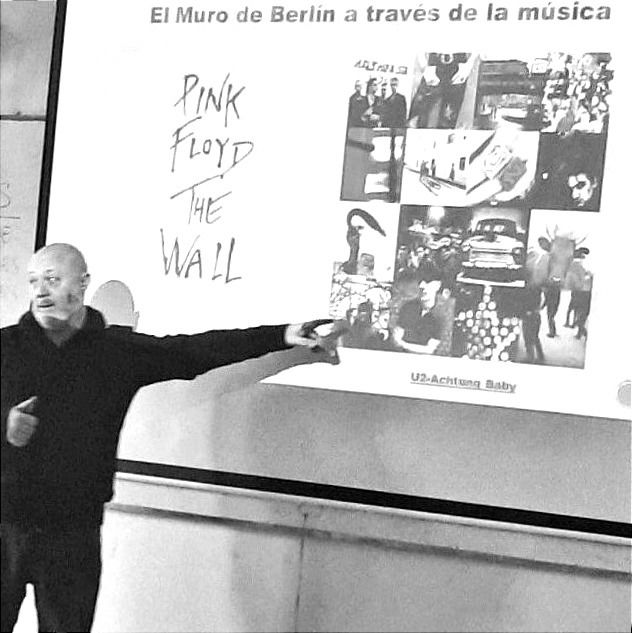

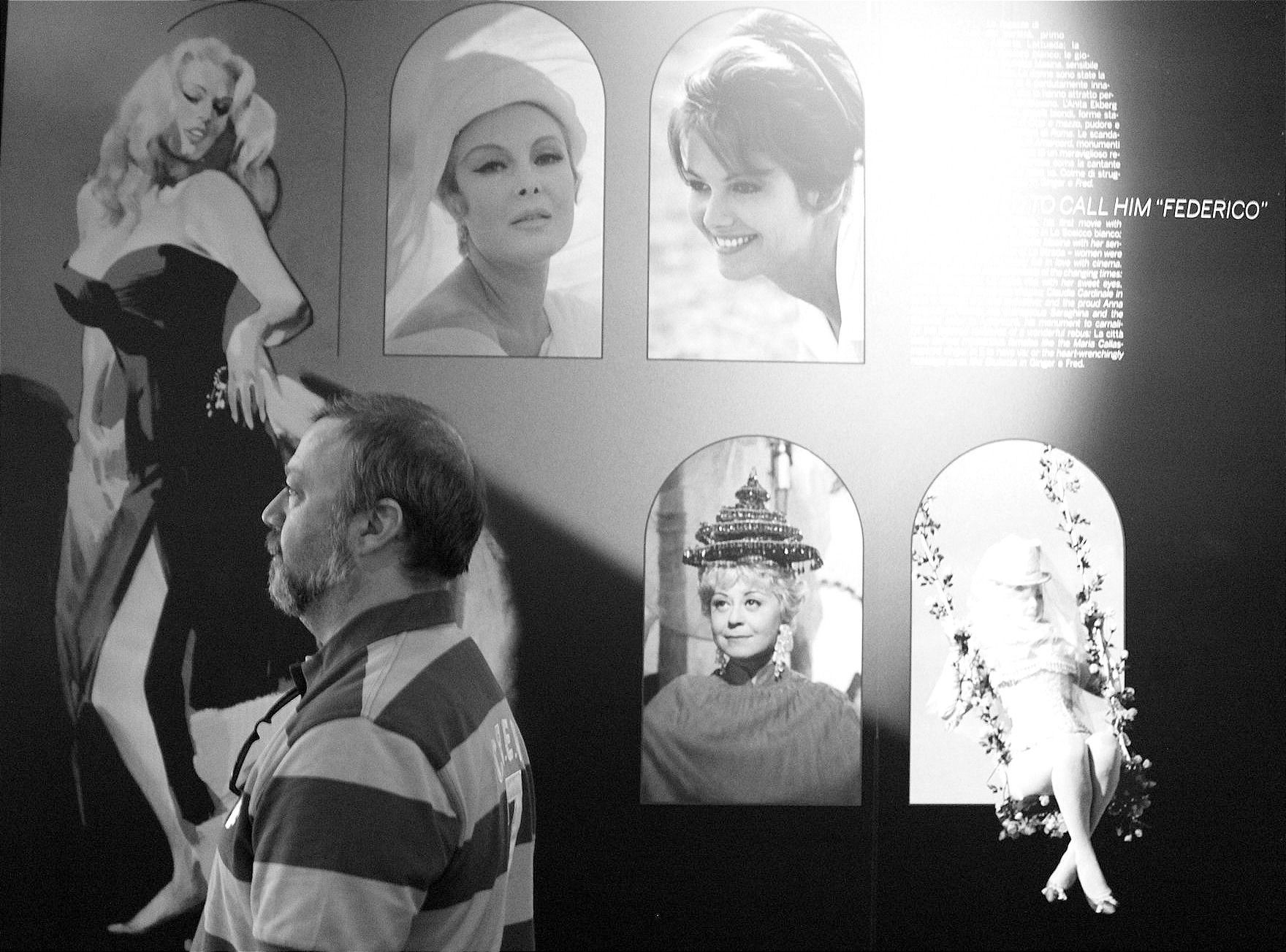

Periodista, Crítico de cine y docente. Desde 2004 edita el presente sitio y realizó coberturas de festivales de cine nacionales e internacionales, además de colaborar con diferentes medios gráficos y radiales de habla hispana. Actualmente dicta cursos de cine a través del sitio www.cursosdecineonline.com

cine argentino

Mirtha Busnelli es una de las grandes actrices del teatro nacional. Sus trabajos que incluyeron teatro, cine, radio y televisión no sólo la transformaron en una cara visible de nuestra cultura vernácula contemporánea, sino que la volvieron un personaje muy querido por el público. Es por ello que no significó para nada extraño que cuando apareció la publicidad de La estrella que perdí, la audiencia no advirtiera en ella cierto homenaje a la actriz, independientemente de la historia que materializa la trama.

LAS 10

latinoamerica

CINE ESPAÑOL

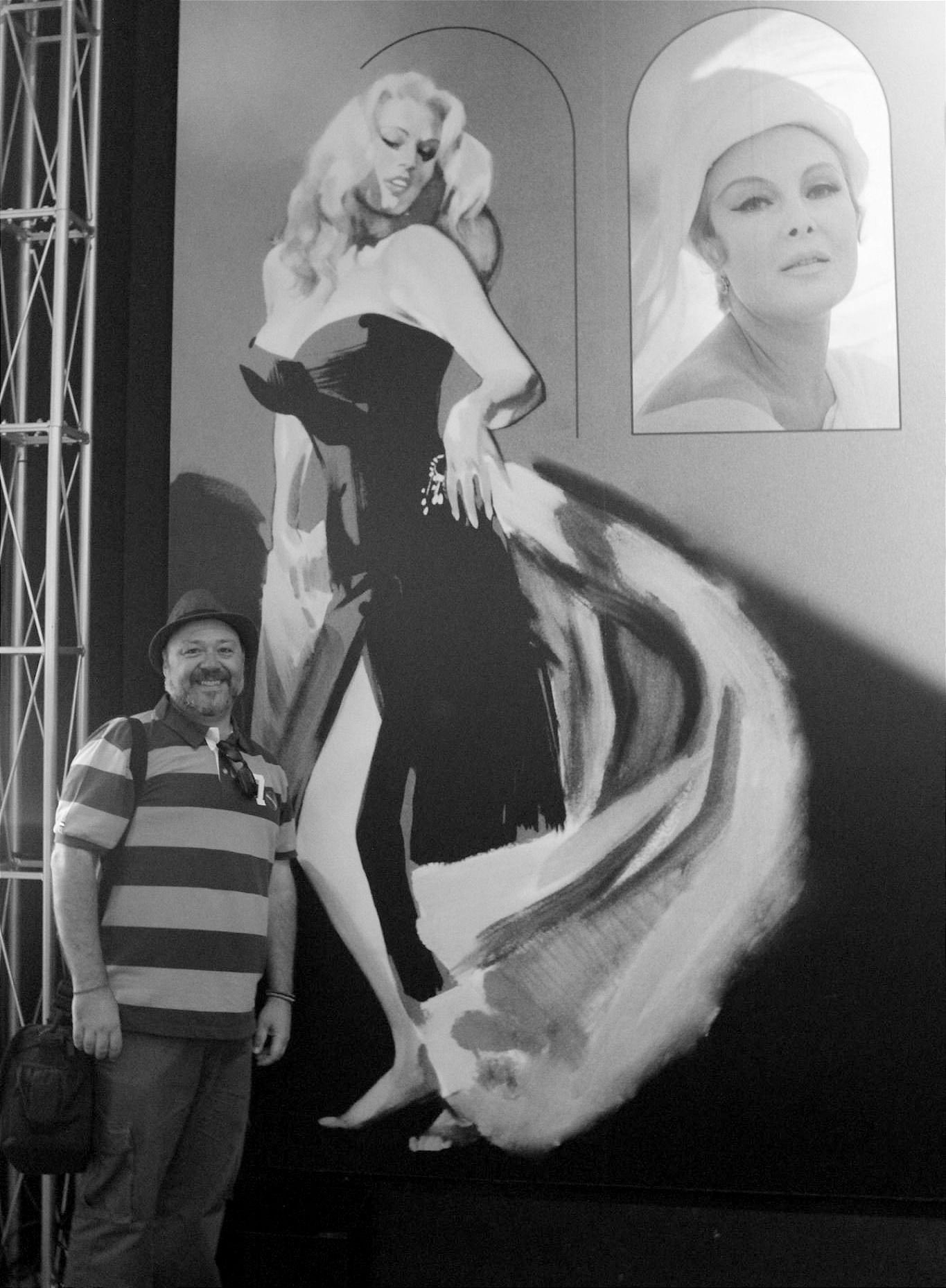

El 17 de diciembre pasado la llama votiva que encendió a una de las más grandes actrices de Iberoamérica, se apagó de repente. Quien portaba ese fuego alimentado a base de talento y deseo era ni más ni menos que Marisa Paredes, la mujer que no sólo le puso el cuerpo a los personajes más recordados y adorables de la cinematografia en español (fue miembro de la Academia de Cine de España) sino que, además, supo llevar a su país a ocupar un sitio de privilegio en la historia del cine para siempre. Hija de padres de clase media (siempre recordaba que llegó a ser una estrella siendo la "hija de la portera") en su juventud comenzó a hacer teatro vocacional y, desde entonces, nunca más se detuvo hasta convertirse en una verdadera leyenda.

cine americano

Cuando ya iniciado el siglo veintiuno el mundo digital aún no había llegado a ser contemplado en su totalidad por las diferentes legislaciones, apareció la I.A Inteligencia artificial y complicó aún más la cuestión. Ligado a dilemas morales, éticos y filosóficos, el mundo digital – entendido como una prolongación de los nuevos avances científicos- planteó desde sus inicios una grave peligrosidad ya que le brindaba, a los seres humanos, la capacidad de creerse dioses pergeñando, creando o destruyendo seres que, en apariencias, eran portadores de cualidades que podrían competir con el hombre real de carne y hueso.

Cine europeo

Europa del este

cine ruso

Una pareja de rusos (Andrei, un escritor y Eugenia, una traductora) llega hasta unos baños termales en la ciudad de Vignoli, una antigua y alejada población de la península itálica. En el lugar, se dan cita los más extraños personajes (poetas, escritores, artistas plásticos, personas con desequilibrios emocionales) y conviven diariamente pasando sus días en la más apacible de las estancias.El motivo por el cual Andrei viajó desde su Rusia natal, es poder recabar la mayor información posible acerca de Ravel Sasnowsky, un compositor de música clásica que por el 1700 habría usado los baños como sitio elegido para inspirarse y llevar a cabo su prolífica obra. Eugenia, la mujer que lo acompaña y que debe oficiar de traductora, está enamorada de él, pero Andrei ni siquiera lo intuye.

cine oriental

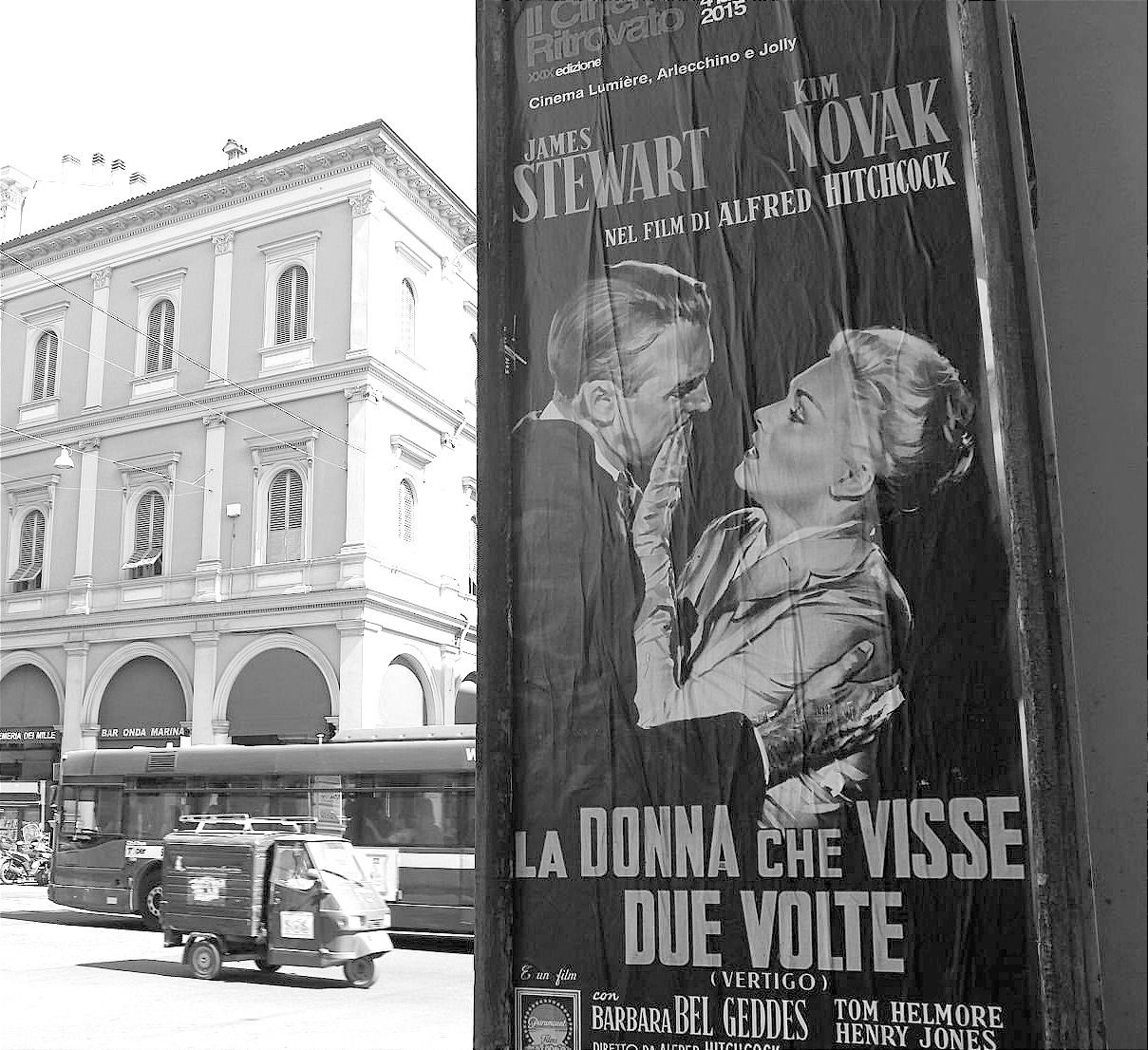

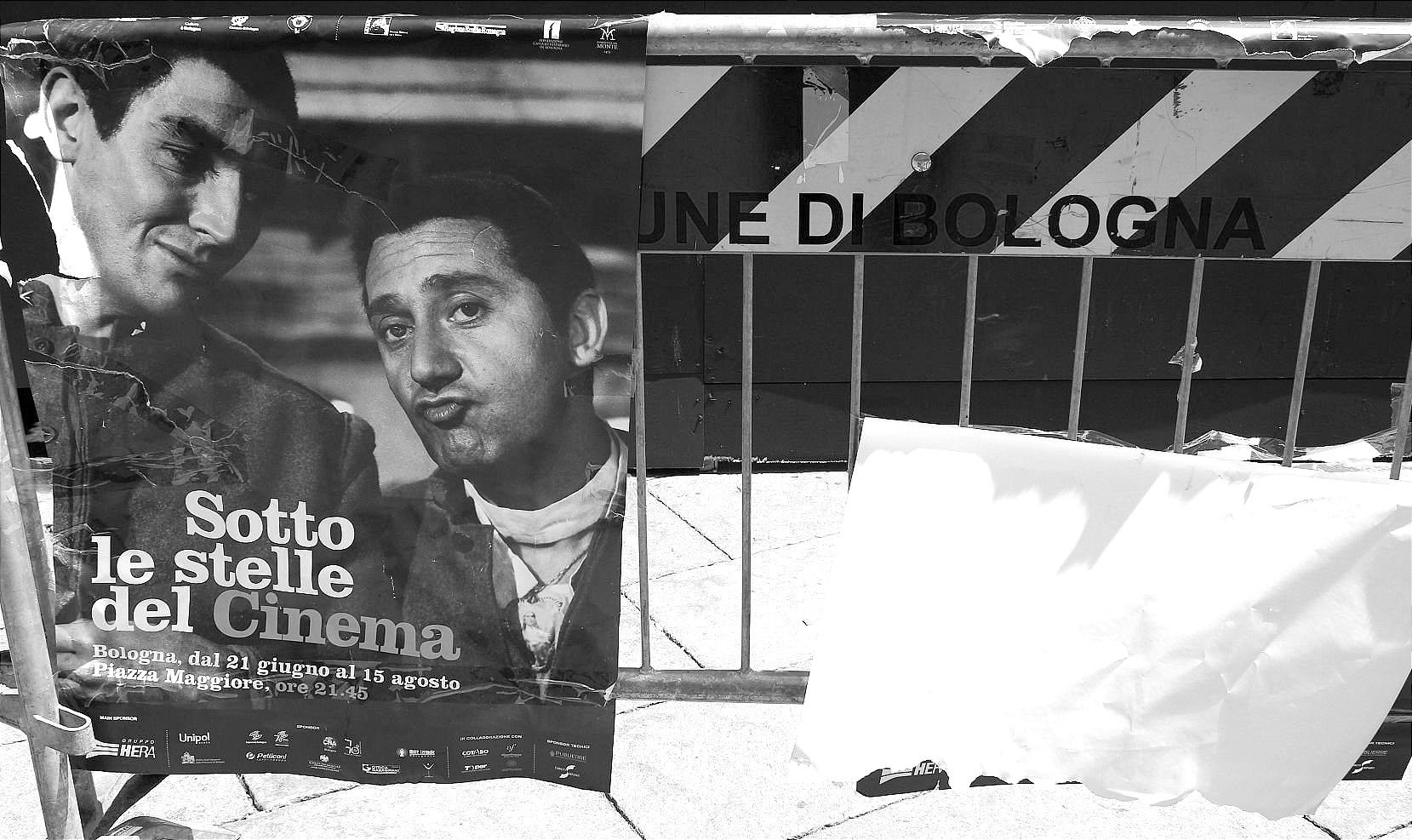

cine clásico

cine africano

libros de cine

recomendados

Sobre el autor

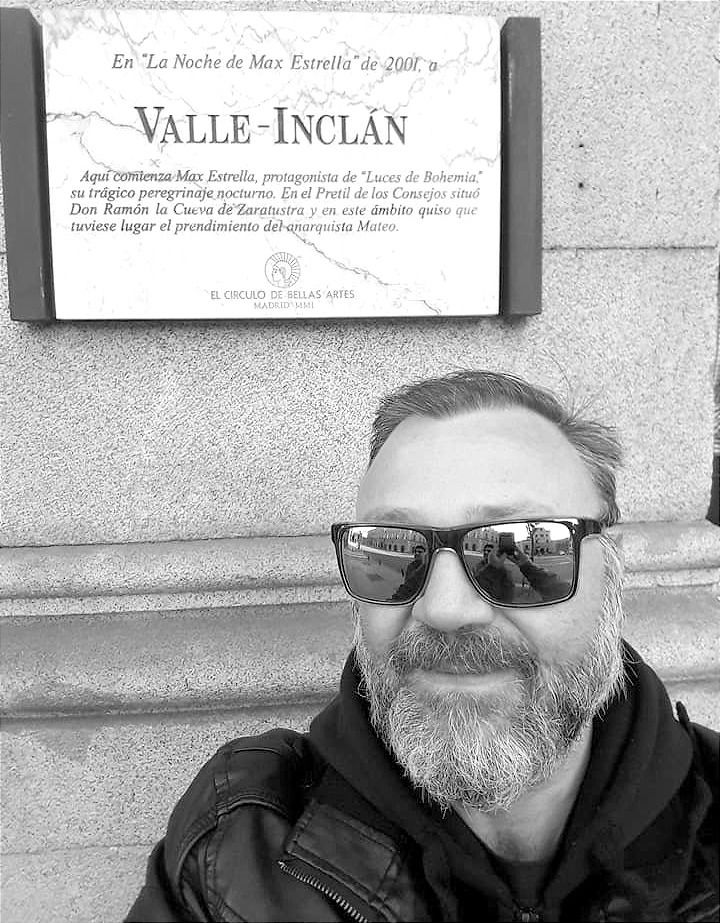

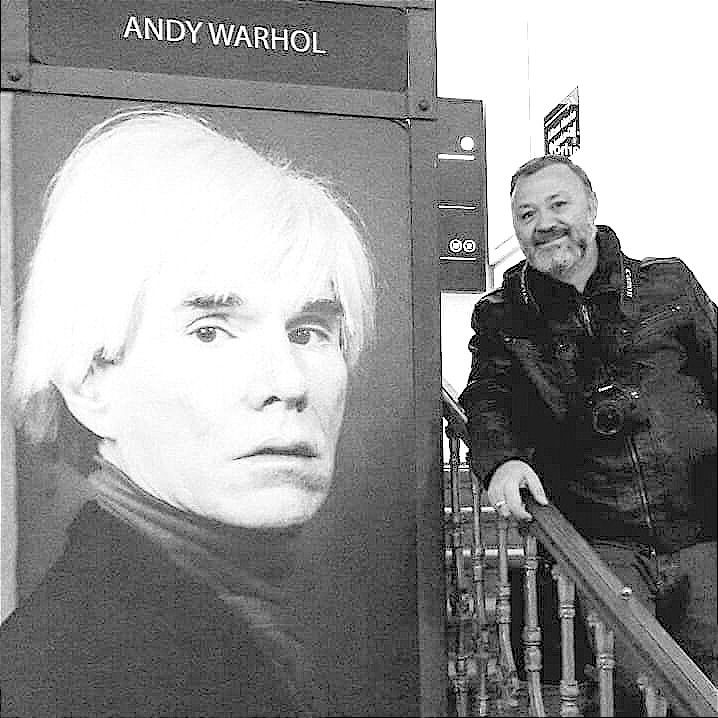

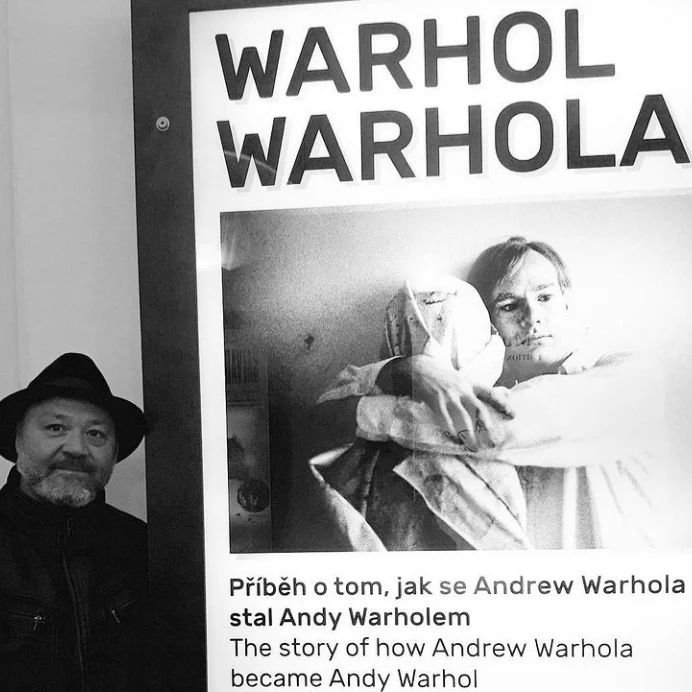

Nicolas Pasiecznik

Redactor/Editor