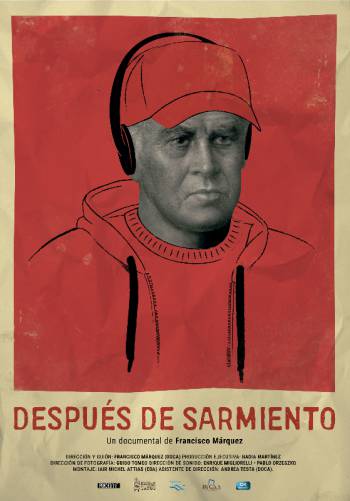

Después de Sarmiento: la escuela desde adentro

A partir de la década del noventa el Neoliberalisno hizo estragos en las sociedades modernas de Occidente. Desde entonces, a la innumerable lista de sectores sociales que se vieron afectados con la aplicación de las políticas provenientes de esa corriente ideológica la escuela como institución fue el espejo en el cual se reflejaron muchas de ellas. Así, la escuela moderna dejó de ser el templo del saber que supo ser otrora y se transformó, en muchos casos, en el único lugar propicio para aliviar los dolores que producía el sistema.

Como era de esperar, con ese cambio sustancial en su esencia, en los inicios del nuevo milenio la escuela pasó a estar en el centro del debate y tanto sociólogos, pedagogos, intelectuales como cineastas la alzaron como objeto de estudio desplegando sobre ella las más diversas teorías e hipótesis, todas de gran utilidad para quienes intentaran decodificar la nueva realidad a la que quedó sometida. A consecuencia de aquella tendencia en el ámbito cinematográfico directores franceses como Laurent Cantet y Bertrand Tavernier mostraron en pantalla grande las realidades que aquejaban a esa escuela altamente conflictiva, heterogénea, racista, desigual y exclusiva (en términos de aceptación) promoviendo con ellas un paradigma de escuela moderna para el mundo occidental.

En sintonía con aquellas miradas, nuestro país también desplegó una interesante serie de films que hicieron foco en la compleja realidad escolar. Así es como Escuela Normal, La Toma o la controvertida La Educación prohibida visibilizaron el tema en la pantalla grande y lo ubicaron en el centro del foro para su debate y búsqueda de respuestas a las problemáticas que plantean. En ese sentido Después de Sarmiento (de Francisco Márquez) bucea en esas mismas aguas pero tiene un agregado extra que la hace más interesante que algunas de las piezas mencionadas y la diferencia, ya que, el director del documental trabajó durante años como empleado en el colegio y, en ese tiempo, fue un testigo presencial de muchas de las situaciones y problemáticas que se reflejan en la historia que se decidió a contar.

De esa forma la película aparece como un documental tradicional pero lo cierto es que cuando se lo somete a debate se cae en la cuenta de que el mismo intenta ir más allá, ya que las cuestiones que plantea no se quedan en la mera exposición de “una” realidad escolar (en este caso la del Sarmiento) y plantea un debate acerca de las cuestiones que, independientemente del colegio que se trate, se repiten de modo anuente en muchas de las instituciones educativas del país ya sean estatales o privadas.

Por ello, el caso del Sarmiento es un buen ejemplo para entender el proceso de degradación educativa sufrida a lo largo de las últimas dos décadas en las que las políticas de Estado (explicitadas en el corrimiento del mismo como ente benefactor a consecuencia del vaciamiento llevado a cabo por los políticos) aniquilaron no solo el entramado social sino que, además, hicieron de las escuelas lugares en los que indefectiblemente se creyó que debían suplir las necesidades que aquel Estado corrupto e irresponsable ya no podía satisfacer.

Así la escuela deja de ser aquel sitio ideal donde se transmitían conocimientos, se formaban los individuos como ciudadanos o se compartía una identidad común (entendida como la confluencia de cultura, pasado, historia o creencias) para transformarse en la moderna guardería, comedor, centro psicológico, gestora para la resolución de diferentes problemáticas y hasta, en algunos casos, tutora (de hecho) de muchos de los alumnos que llegan a ella con problemáticas complejas y demandantes.

La realidad de aula que muestra el film es la consecuente con el proceso antes descripto y que tiene que ver con las políticas de exclusión llevadas a cabo en las últimas dos décadas. En la escuela se observa una población adolescente que proviene de las zonas más vulnerables de la capital (dada la cercanía a la Villa 31 de Retiro, muy cercana al corazón de Barrio Norte) y que buscan en ella algo más que un sitio para recibir conocimientos o una oportunidad para una mejor vida futura.

En el caso de la rectora del Sarmiento, su rol como intelectual transformadora de la realidad es mas que evidente (pocas veces se ha visto a directivos llevar a cabo reuniones abiertas con alumnos para zanjar diferencias o intentar acortar la brecha de la otredad, siendo el episodio de “Pensar la gorra” el más emblemático) y desde allí delimita su compromiso y el modo de llevar a cabo su enseñanza (plasmado en los textos elegidos para compartir en clase, en la elección de las actividades que les propone a los alumnos o los momentos de reflexión compartida a los que somete al grupo tienen un fuerte componente moralizante y normalizador, ubicándola en un espacio de agente estatal que bien podría prestarse a una discusión paralela).

El rol que tiene como docente es crear el marco necesario para que todos puedan ser escuchados, valorados, requeridos, individualizados, contenidos y a partir de esa toma de conciencia de la importancia del otro, generar un espacio en común para que se desarrollen como individuos plenos (o lo más que se pueda a la idea de plenitud) y desde allí, construir el conocimiento.

Entre muchos otros interrogantes el film plantea el tema de la deserción escolar. A lo largo de la trama se puede ver con claridad lo que les cuesta a los docentes y a la institución mantener la asistencia de los alumnos y que logren finalizar el cursado del secundario, particularmente identificado en el caso de Kevin que es el alumno proveniente de sectores vulnerables y que mayor resistencia al cambio demuestra tener y que, se alza por ello, en el prototipo del alumno difícil al que hay que intentar retener sea como sea.

Para ello la profesora de literatura y rectora de la institución intenta en sus clases crear un marco propicio para que el joven reflexione acerca de su rol como alumno y de la importancia que tiene permanecer en la escuela, aunque no se logre zanjar con ello las diferencias auto impuestas por el alumno y que lo alejan tanto del grupo como de la institución.

Luego, casi sobre el final, el director pone el lente en la cantidad de materias con las que los alumnos llegan a la instancia de fin de año y es allí donde la institución, a través de los docentes, despliegan un programa de tutorías personalizadas con la intención de bajar los niveles de deserción y abandono. En ese momento de la trama la figura de los docentes (y sobre todo la de la rectora) trepa rápidamente a niveles que los transforman en personajes cuasi épicos fomentando en el espectador una empatía pocas veces vista en otros films del género.

Después de Sarmiento es una pieza de gran valor documental (algo que parece ir en contra de la sensación que se tiene mientras se la está viendo, quizás por su estética cotidiana o por lo obvia que se nos presenta la complejidad del tema). Con ella Francisco Márquez logra cumplir con uno de los objetivos que se propuso al pensar la historia: mostrar como la escuela cambió y dejar en claro que en ella ya no hay espacio para bustos o bronces (Idea que se desprende de una de las escenas finales donde un grupo de profesoras y secretarias preparan el salón de actos para la fiesta de colación de los alumnos y aparece en escena un busto de Sarmiento que no saben donde ubicarlo.

Una de ellas pregunta ¿Dónde lo ponemos? y otra le responde “¿Hay que ponerlo?... En este colegio hay “mucho” Sarmiento.” Y acto seguido la escultura del padre de la educación sigue boyando de un sitio hasta que finalmente desaparece con la misma rapidez que se experimenta el cambio de escena).

La escuela que muestra el film es ni mas ni menos que la compleja escuela de los tiempos que corren. En este caso adopta la forma del Sarmiento pero bien podría haber sido cualquiera de las escuelas públicas que pueblan la Ciudad de Buenos Aires. En ella se visualizan todas las problemáticas que se transitan, las complejidades que reviste educar y lo difícil que es para los docentes intentar cambiar la realidad que les toca vivir, ya sea por la desidia de los gobiernos, su inoperancia o las inadecuadas políticas que aplican comprendiendo la cuestión educativa como una cuestión de cantidad (con una fuerte tendencia a lograr que los alumnos obtengan el título sea como fuere) y no de calidad (conceptuando a la escuela como la dadora del conocimiento y las herramientas necesarias para tener una mejor oportunidad en el complejo mundo en el que tendrán que desarrollarse como individuos)

Calificación: *** (Buena)

DESPUES DE SARMIENTO (2015-Argentina), Dirección: Francisco Márquez, Guión: Francisco Marquez, Fotografía: Guido Tomero (76´-Color)